Beberapa negara di Asia memiliki sejarah kemerdekaan dan pasca perang yang serupa. Sama-sama terjajah, kalah perang, terbelakang, dan miskin, dengan beberapa pengecualian. Diantara negara-negara itu, saya ingin membandingkan beberapa negara yang pada tahun 1950an memiliki pendapatan perkapita yang kurang lebih setara. Saya memilih delapan negara Asia yakni Cina, Korea Selatan, Jepang, Filipina, Vietnam, Pakistan, India, dan tentu saja Indonesia.

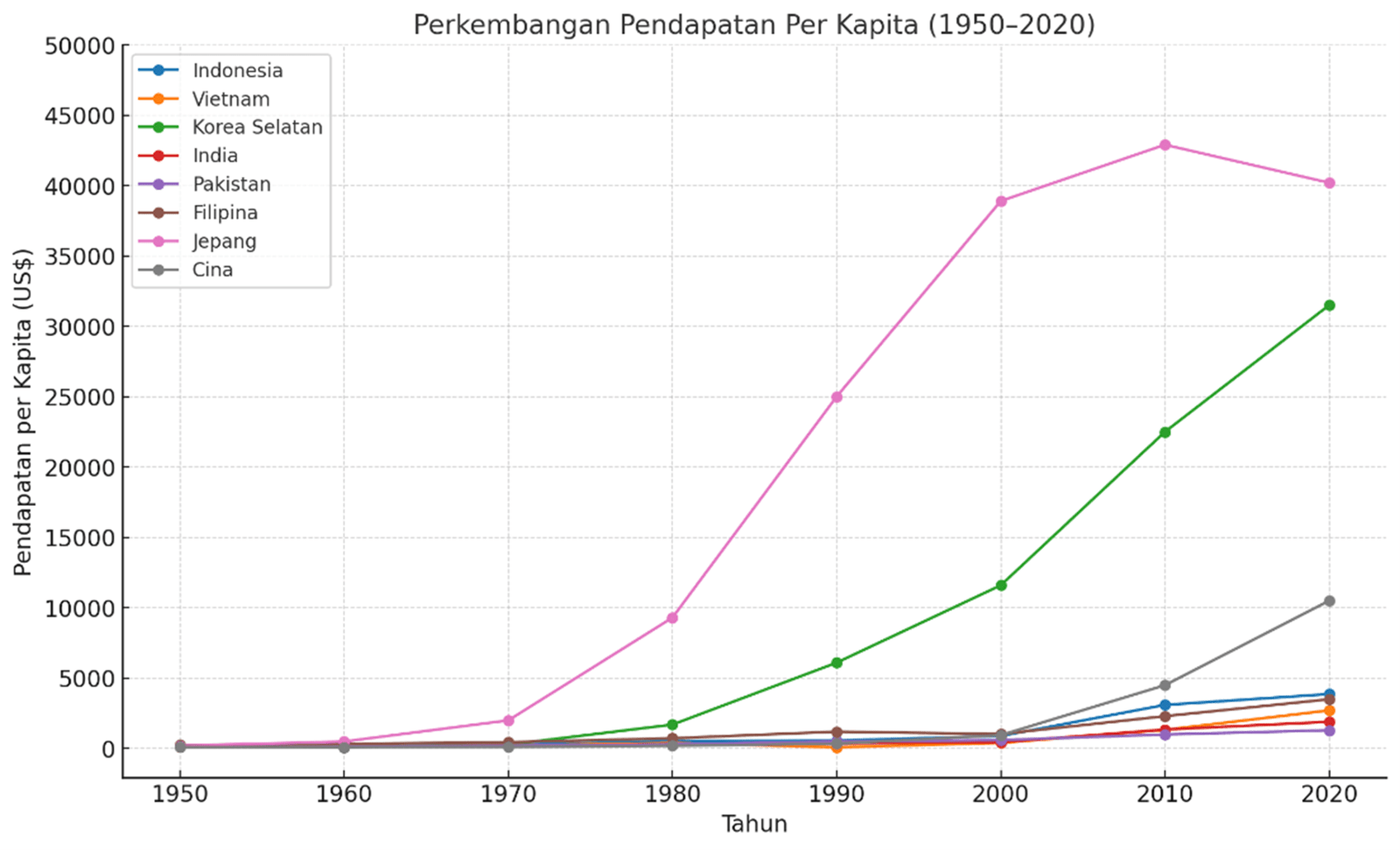

Pada awal 1950, delapan negara ini memiliki pendapatan per kapita dibawah US$ 250, kecuali Filipina yang berada sedikit lebih baik. Jepang mengawali pembangunan ekonomi dari kondisi yang sangat buruk sebagai negara yang kalah perang. Sisanya Korea Selatan, India, Pakistan, Indonesia, Cina, dan Vietnam relatif berada pada tingkat yang mirip satu sama lain. Sama-sama miskin.

Pada tahun 1960an, perbedaan mulai terlihat. Jepang mulai menggeliat dan semakin meninggalkan rombongan pada dekade berikutnya. Pendapatan per kapita Filipina pada periode 1960-1990 menunjukkan perkembangan yang baik namun kemudian stagnan. Sementara itu, Korea Selatan menjadi kuda hitam yang melesat dari periode 1970 sampai sekarang. Pertumbuhan yang sama dialami Cina berselang 30 tahun kemudian. Sementara itu, lima negara yang lain masih berada pada kubangan yang sama. Sama-sama dibawah US$ 5.000.

Mengapa Jepang, Korea Selatan dan Cina dapat tumbuh cepat? Apa faktor-faktor yang menentukan?

Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Dengan analisis “top of mind”, apa yang muncul pertama kali ketika ditanya maka jawaban saya adalah kekayaan alam, stabilitas politik dan tata kelola, kualitas SDM, dan bantuan luar negeri (Amerika). Sebagian Anda mungkin berpikir mengapa bantuan luar negeri bisa masuk? Baiklah mari kita bedah satu per satu. Dimulai dari faktor terakhir.

Tiga dari delapan negara yang kita analisis telah memperoleh bantuan luar negeri yang signifikan yakni Jepang, Korea Selatan dan Filipina. Hal ini berkenaan dengan peran dan posisi mereka pada saat dan setelah perang dunia kedua. Jepang memperoleh bantuan AS sekitar US$ 2 M untuk rekonstruksi perang. Jepang juga menerima dukungan industrialisasi dan transfer teknologi karena menjadi basis logistik AS saat perang Korea. Korea Selatan juga mendapat bantuan AS yang jauh lebih besar untuk membendung pengaruh komunis saat era perang dingin. AS menggelontorkan sekitar US$ 12 M untuk Korea Selatan pada kurun 1946-1978. Bantuan ini termasuk industrialisasi dan teknologi dengan tujuan ekspor. Bantuan yang sama juga terjadi untuk Filipina. Namun negara ini tidak menikmati pertumbuhan seperti dua koleganya itu. Sebaliknya, Cina yang tidak memperoleh bantuan AS dapat tumbuh signifikan pada periode 2000 sampai sekarang.

Perbedaan mendasar Korea Selatan dan Jepang dibanding Filipina adalah Filipina tidak memperoleh bantuan strategi industrialisasi berbasis ekspor. Industrialisasi berbasis ekspor menjadi faktor penting. Jepang dan Korea Selatan sehingga berhasil mengembangkan industri manufaktur sementara Filipina berfokus pada industri substitusi impor. Jepang dan Korea Selatan menikmati pertumbuhan 8-9% dalam periode yang cukup lama. Cina meskipun tidak memperoleh bantuan AS berhasil mengembangkan industrialisasi berorientasi ekspor dengan integrasi ke rantai pasok bagi industri-industri penting dunia. Dengan tenaga kerja murah dan produksi skala besar, Cina melejit menyusul Korea Selatan dan Jepang. Terlihat bahwa faktor pengembangan strategi industrialisasi dan penerapan teknologi menjadi kontributor penting pertumbuhan ekonomi.

Indonesia pernah mengembangkan strategi industrialisasi berorientasi ekspor pada awal Orde Baru. Dengan investasi asing terutama Jepang yang dominan, pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang lumayan. Namun pertumbuhan itu surut menjelang berakhirnya rezim Orde Baru, menguap bersama menurunnya industri manufaktur strategis nasional.

Strategi industrialisasi dan penerapan teknologi membutuhkan dukungan kualitas SDM. Bagaimana delapan negara ini mengembangkan SDMnya? Delapan negara Asia ini menempuh jalannya masing-masing dalam membangun kualitas SDM sebagai fondasi industrialisasi. Jepang sejak pasca perang fokus pada pendidikan dasar merata dan vokasi industri, Korea Selatan menempuh jalur agresif dengan literasi universal, kurikulum teknik, dan investasi riset. Sementara Cina memulai dari literasi massal lalu bertransformasi melalui pendidikan vokasional dan kini mendorong riset serta teknologi tinggi. Vietnam menekankan literasi dasar dan kualitas matematika–sains yang kuat untuk menopang manufaktur ekspor, sedangkan India melahirkan SDM elit dunia melalui IIT dan sektor IT global meski pendidikan dasarnya timpang.

Filipina memiliki kualitas pendidikan dan bahasa Inggris yang baik tetapi lebih diarahkan ke jasa dan tenaga kerja migran, sementara Indonesia lebih banyak mengejar kuantitas pendidikan dasar-menengah dengan kualitas yang masih tertinggal dari kebutuhan industri. Pakistan paling lemah dengan investasi pendidikan rendah dan literasi tertinggal, sehingga SDM lebih banyak terserap sebagai tenaga migran di luar negeri. Perbedaan fokus dan konsistensi pengembangan SDM ini menjelaskan mengapa Jepang, Korea Selatan, dan Cina mampu melompat lewat industrialisasi ekspor dan teknologi, sementara yang lain tertahan oleh keterbatasan kualitas SDM. Dengan melihat keberhasilan Cina, mungkin India dan Vietnam akan melompat juga dalam dekade mendatang.

Stabilitas politik dan tata kelola pemerintah memiliki pengaruh besar. Saya tidak punya banyak informasi tentang ini. Namun saya ingin menceritakan aspek ini dari cerita di salah satu negara makmur di Skandinavia: Swedia. Di suatu kesempatan ketika saya mengantar PNS sebuah kota di Indonesia ke Stockholm, Swedia, kami disambut anggota dewan kota. Ia dengan bangga mengatakan bahwa Swedia menjadi makmur karena mengalami 200 tahun stabilitas politik, tanpa perang. Ketidakikutsertaannya pada perang dunia II menjadikannya banyak berinvestasi, khususnya SDM meskipun Swedia juga kaya SDA. Saya juga menangkap sesuatu yang unik, di Swedia DPRD merupakan part time politician: yang bekerja hanya ketika rapat penentuan kebijakan (kecuali 10 orang yang masuk struktur dewan kota). Para part time politician ini sehari-hari bekerja seperti rakyat biasa. Ada yang jadi karyawan, buruh, dan lain-lain. Pendapatan dari kegiatan politik juga rendah, tidak seperti di Indonesia.

Bagaimana dengan SDA? Memperhatikan potensi SDA, Indonesia dan Cina menjadi negara lebih kaya di antara yang lain. India dan Vietnam cukup kaya. Jepang dan Korea Selatan boleh dibilang miskin SDA. Jepang dan Korea Selatan merupakan negara miskin SDA tapi justru paling kaya (GDP per kapita) diantara yang lain. Cina kaya SDA dan cukup kaya dari sisi pendapatan. Indonesia kaya SDA namun belum kaya. Saya ingin mengatakan, ternyata kekayaan SDA tidak berkorelasi dengan pendapatan per kapita. Pada banyak kasus, bahkan kekayaan SDA menjadi sumber malapetaka dan konflik politik dan tata kelola. Menurut Iwan Jaya Aziz, tragedi negara kaya sumber daya alam muncul ketika kelimpahan komoditas justru menjerumuskan perekonomian ke dalam ketergantungan struktural pada ekspor bahan mentah, yang memicu gejala Dutch disease, melemahkan sektor manufaktur, dan menghambat transformasi struktural menuju ekonomi berproduktivitasi tinggi. Ketidakstabilan harga komoditas global memperparah volatilitas fiskal, sementara lemahnya institusi, praktik rente, serta dominasi kepentingan politik dalam pengambilan keputusan menyebabkan pendapatan SDA tidak dikonversi menjadi investasi jangka panjang pada pendidikan, teknologi, dan inovasi. Akibatnya, negara tetap terperangkap dalam commodity trap, dengan ketimpangan distribusi manfaat antar-kelompok, degradasi lingkungan, serta kegagalan pembangunan jangka panjang meskipun memiliki kekayaan alam yang melimpah. Fenomena ini tampak nyata di Indonesia kan? Ekspor SDA Indonesia justru menjadi engine pertumbuhan negara-negara lain yang miskin SDA.

Faktor Kunci Kemakmuran yang Berkelanjutan

Saya tidak ingin mengambil kesimpulan dari analisis dan sumber data yang terbatas ini. Namun sebagai ’politisi jalanan’ (yang suka berkomentar politik di ruang yang apolitik), investasi SDM dan strategi pembangunan harus menjadi faktor kunci. Mendidik putri-putra menjadi orang-orang terbaik dan industrialisasi yang berorientasi ekspor dengan basis SDA yang dimiliki akan menciptakan nilai tambah yang besar. Jika SDM belum mampu, jangan buru-buru mengekstaksi dan menjual mentahan untuk negara lain. Alih-alih menjadi negara kaya, justru akan melanggengkan kemiskinan. Bagaimana menurut Anda?

Penulis : Moh. Nurhadi

Kepala Departemen Riset, Inovasi dan Pengembangan Bisnis, BINTARI

10 thoughts on “Dulu sama-sama miskin, mengapa beberapa negara Asia ini bisa jauh lebih kaya?”

SDA kita kaya, tetapi kalau tidak bisa mengelolanya ya jadilah Indonesia kita yang hari ini.. Setuju, untuk menjadi negara kaya perlu segera ada perbaikan tata kelola dan SDM

These are truly great ideas in concerning blogging. You have touched some nice points here. Any way keep up wrinting.

If you want to get much from this post then you have to apply these strategies to your won blog.

Ahaa, its pleasant discussion concerning this paragraph at this place at this website, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.

I’ll immediately snatch your rss feed as I can not in finding your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly let me realize so that I may just subscribe. Thanks.

I am sure this post has touched all the internet viewers, its really really nice post on building up new weblog.

I have read so many articles on the topic of the blogger lovers but this piece of writing is genuinely a pleasant paragraph, keep it up.

Thanks, I have recently been looking for information about this subject for a long time and yours is the greatest I have found out till now. However, what concerning the bottom line? Are you positive in regards to the supply?

Ahaa, its nice discussion regarding this piece of writing at this place at this web site, I have read all that, so at this time me also commenting here.

It’s very effortless to find out any topic on net as compared to textbooks, as I found this paragraph at this web site.