Oleh: Ahmad Muzakkir – Gedsi Officer Program Plasma-B BINTARI

Banda: Surga Wisata Tanpa “Toilet”

Saya telah menghabiskan kurang lebih 5 bulan di Banda Neira semenjak kedatanganku pada Pertengahan bulan Juni 2025 lalu dan pada 2 bulan pertama saya selalu meluangkan hampir setiap hari berdiri di dermaga Pelabuhan Banda Neira sesaat sebelum mentari memecah kabut di atas laut Banda. Di sana, siluet Gunung Api menjulang gagah sementara aroma pala dan cengkeh melayang di udara, Itulah Banda: The Spice Island sebuah kanvas sejarah dunia yang membuat para pelaut dan pedagang dari Arab, Persia, Tiongkok dan Eropa rela mengarungi separuh bumi.

Kepulauan Banda, dengan kekayaan sejarah dunia dan sumber daya alam melimpah kini gencar diposisikan sebagai destinasi wisata kelas dunia. Upaya ini bukan basa-basi; Pemerintah Indonesia sendiri telah memasukkan Banda Neira sebagai salah salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Pada 2025 Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) juga telah menerbitkan dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Penataan Kawasan Banda Neira dan Sekitarnya tahun 2025 – 2045, dan Kabupaten Maluku Tengah telah aktif mempromosikan wilayah ini melalui berbagai upaya salah satunya Banda Heritage Festival yang mengusung tema “Nafas Budaya, Jejak Sejarah, Pesona Alam” dengan menampilkan sekitar 17 rangkaian kegiatan yang telah digelar selama pada tanggal 26-29 November 2025 dengan harapan dapat memberi lonjakan kunjungan wisatawan yang berujung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada musim ramai, pelabuhan Neira berubah layaknya sebuah panggung kolosal: ada Kapal Pelni yang membawa penumpang (wisatawan) dan barang, kapal-kapal LOB (Live On Board) dengan beragam jenis serta kapal-kapal pesiar mewah berada dalam teluk Banda. Kapal-kapal ini membawa janji kemakmuran dan juga membawa serta ironi di tengah upaya pariwisata yang intensif ini karena dibalik keindahan itu ada kenyataan pahit yang tidak selalu dibicarakan dalam promosi wisata. Aco, seorang tukang ojek berusia 42 Tahun, mengungkapkan ketidakberdayaannya dengan metafora yang sederhana namun tajam:

“Kami di Banda sini ibarat hidup di Hotel Bintang 5 – indah, mewah, dan terkenal. Tapi kami tidak punya ‘toilet’ – tidak ada sistem untuk mengelola sampah. Jadi kami tidak tau harus berbuat apa. Jika Kami tahan, pasti kami sakit dan jika kami buang sembarangan , itu jadi warmos (kotor).”

Metafora sederhana ini merangkum dilema Banda dengan sempurna: Kemewahan pariwisata tanpa infrastruktur dasar untuk mengatasi sampah yang terus bertambah dan pada akhirnya, dipikul oleh warga setempat, dengan konsekuensi terberat jatuh pada pundak para perempuan. Narasi berikut menelusuri perjalanan kompleks sampah di Banda, mulai dari aktivitas dapur sehari-hari hingga dampaknya terhadap lingkungan laut, dan yang paling penting, mengangkat pertanyaan mendasar tentang keadilan struktural dan peran gender yang selama ini luput dari perhatian.

Warga Banda melihat kesenjangan ini dengan sangat jelas:

- Wisatawan semakin banyak

- Sampah plastik terus bertambah

- Solusi keberlanjutan: tidak ada

Untuk memahami skala krisis sampah di Banda, kita perlu mengetahui bahwa di Kepulauan Banda terdapat beberapa pulau, dan Pulau Neira merupakan pulau utama yang berfungsi sebagai pusat ekonomi, pemerintahan, dan transportasi. Pulau Neira sendiri hanya seluas 3 Km2 atau sedikit lebih besar dari Kompleks GBK (Gelora Bung Karno) 2,79 Km2 ini menampung bandara, Pelabuhan, benteng, perhotelan dan pemukiman warga dengan populasi sekitar 8.500 Jiwa (BPS, 2024).

Dengan lahan sekecil GBK ini, tidak ada tempat “tersembunyi” untuk membuang sampah sehingga setiap tumpukan sampah akan langsung terlihat dan mencemari area vital karena jarak antara dapur warga, hotel, dan laut sangatlah dekat.

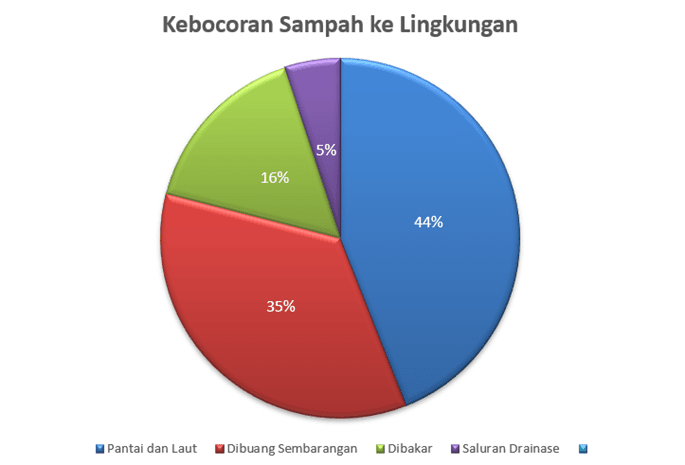

Menurut Coral Triangle Center (2024) timbulan sampah di Banda mencapai 538 Kg per hari dan dari Analisis Aliran Sampah Plastik (Plastic Flow Analysis) menunjukkan:

| Metrik | Angka | Deskripsi |

|---|---|---|

| Timbulan Tahunan | 196 ton/tahun | Total sampah yang dihasilkan per tahun |

| Tingkat Pengumpulan | 73% | Sampah yang berhasil dikumpulkan |

| Tingkat Daur Ulang Resmi | 1 % | Sampah yang benar – benar didaur ulang secara formal |

| Kebocoran Sampah ke Lingkungan | 141 ton/tahun | Sebagian besar sampah tidak terkelola dengan baik |

Artinya: dari 196 ton sampah tahunan, 141 ton ke lingkungan.

Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Di balik setiap ton sampah yang dibuang ke laut, ada nelayan yang tangkapannya menurun. Di balik setiap kilogram plastik yang dibakar, ada anak-anak yang menghirup asap beracun. Dan di balik semua itu, ada perempuan yang menanggung beban terberat.

Plastik Mengubah Cara Perempuan Membersihkan Rumah

Untuk memahami krisis sampah di Banda secara mendalam, penting untuk melihatnya melalui lensa sosial dan budaya. Masyarakat setempat memiliki kosakata spesifik untuk menggambarkan kondisi dan upaya kebersihan. Mereka mengenal istilah “warmos”—sebuah kata yang merujuk pada kondisi atau perilaku yang kotor, sembarangan, tidak tertata, dan menimbulkan ketidaknyamanan. Kondisi warmos di lingkungan pribadi membawa stigma sosial yang mencerminkan ketidakcakapan. Sebaliknya, “manyimpang” adalah kata kerja yang penuh upaya. Ia berarti membersihkan, merapikan, atau menata lingkungan agar menjadi “enak dilihat dan nyaman dihuni.” Manyimpang adalah tugas harian yang dilakukan dengan ketekunan dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

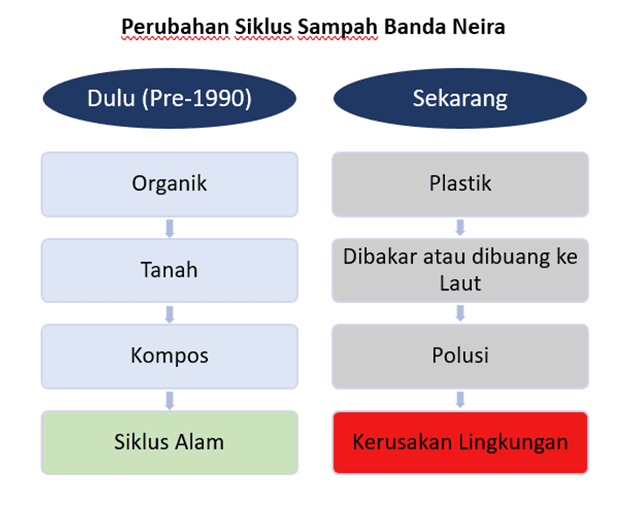

Secara historis, pengelolaan sampah di Banda cukup sederhana dan selaras dengan alam. Sebelum 1990-an, sebagian besar sampah adalah organik: sisa makanan, kulit pala, atau daun-daunan. Semua itu didaur ulang secara alami oleh tanah, menjadi kompos atau pakan ternak—sebuah siklus alami.

Namun, semua berubah dengan kedatangan “Kapal Barang” yang membawa modernitas dan kemasan sekali pakai. Sejak era 1990-an, masuknya kantong plastik, botol air mineral, dan kemasan sachet (barang-barang yang oleh warga disebut sebagai ‘sampah bawaan’) telah mengubah pola hidup secara drastis. Limpahan plastik ini tidak lagi bisa diolah oleh tanah Banda. Mereka menjadi sampah abadi. Perubahan material sampah ini menciptakan ketegangan budaya: tradisi manyimpang yang dahulu mampu mengatasi sampah organik, kini lumpuh menghadapi sampah anorganik yang tidak berkesudahan. Plastik mengubah makna warmos dan manyimpang itu sendiri, membebankan tugas yang tidak terpecahkan kepada rumah tangga.

“Dolo katong biking manyimpang gampang sa, sisa makanan bisa par ayam tros yang lain samua kambali ke tana’. Sakarang ini katong mau sapu sampe pingsang jua plastik tetap ada”

“Dulu kami manyimpang itu gampang/mudah saja, sisa makanan bisa untuk ayam terus yang lain semua kembali ke tanah. Sekarang kami mau sapu sampai pingsang juga plastik tetap ada. “Ujar Mama Ida (53 tahun), ibu rumah tangga di Desa Nusantara.

TPA Ditutup, Warga Kembali Bakar & Buang Sampah ke Laut

Dampak paling nyata dari pengabaian infrastruktur dasar terjadi saat sistem kolektif yang ada runtuh. Dahulu, Pulau Neira memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Open Dumping atau tempat penampungan sampah terbuka tanpa sistem pengolahan sehingga pada tahun 2023/2024 TPA ini mencapai batas maksimumnya dan ditutup paksa oleh warga karena sampah telah memenuhi akses jalan antar desa.

Penutupan TPA ini meninggalkan kekosongan struktural yang masif dan menghasilkan efek domino yang menghentikan pengoperasian Armada pengangkut sampah dari desa-desa di pulau Neira, dan warga dipaksa kembali untuk mengelola sampah sepenuhnya secara mandiri.

Inilah momen krusial yang kembali memukul kelompok paling rentan. Praktik-praktik yang terpaksa ini meliputi:

- Pembuangan ke Laut Litoral: Membuang sampah ke laut, menyebabkan plastik, sampah abadi, kembali mencemari terumbu karang dan rantai makanan ikan pelagis yang menjadi sumber mata pencaharian utama warga.

- Pembuangan ke Lahan Kosong / Umum: Sampah ditumpuk di lahan kosong atau dianggap “layak” dijadikan tempat pembuangan, menimbulkan batu tidak sedap dan pemandangan yang buruk. Pada beberapa kasus praktik ini memicu konflik sosial antar warga.

- Pembakaran di Pekarangan: Membakar sampah di halaman rumah menjadi Solusi cepat yang menghasilkan polusi udara. Asap tebal dari pembakaran ini tercium dimana-mana yang mengganggu pernapasan dengan dampak paling tinggi dirasakan oleh perempuan yang menghabiskan waktu lebih lama di ranah domestik.

Praktik-praktik yang terpaksa ini menimbulkan risiko Kesehatan dan lingkungan jangka Panjang. Dan sekali lagi, secara tidak adil kembali membebani perempuan dan kelompok rentan. Kesenjangan ini adalah masalah struktural yang perlu diurai melalui lensa keadilan gender dan ekologi politik.

Hingga saat tulisan ini dibuat, Pemerintah Kecamatan Banda telah berhasil menyediakan lahan baru yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Maluku Tengah dengan penyediaan TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) bukan lagi sekedar TPA Open Dumping mengingat keterbatasan lahan sehingga sampah tidak hanya ditumpuk tetapi dikelola secara berkelanjutan.

Mengapa Perempuan yang Paling Terbebani Sampah?

Dalam tatanan sosial yang berlaku di Banda, ada pembagian tugas yang terlanjur membatu. Urusan kebersihan rumah tangga dan pengelolaan sampah—aktivitas manyimpang—secara tradisional dan hampir mutlak menjadi tugas dan tanggung jawab perempuan: ibu (mama), nenek (nene), anak perempuan (ana parampuang), ataupun bibi (tanta).

Di pagi dan sore hari, saat suami atau ayah bersiap melaut atau melakukan aktivitas ekonomi informal lainnya, para perempuanlah yang memulai ritual pembersihan. Proses manyimpang ini bukan sekadar menyapu. Ia melibatkan pengempulan, pemilahan sederhana dan pengikatan sampah anorganik ke dalam kantong-kantong besar.

Praktik itu adalah pekerjaan yang membutuhkan waktu, energi, dan ketelitian—pekerjaan yang dilakukan secara berulang, setiap hari, tanpa kenal libur. Sementara itu, peran laki-laki dalam urusan sampah seringkali sebatas satu langkah terakhir: membuang sampah yang sudah disiapkan oleh perempuan, membawanya ke titik pembuangan, atau yang paling ironis, membuangnya ke lahan kosong dan atau ke Laut.

Kondisi ini diperkuat oleh struktur sosialnya. Dalam kerangka Feminist Political Ecology sebuah pendekatan yang melihat bagaimana ketidakadilan gender dan lingkungan saling terkait – ada pola yang terulang: pekerjaan ‘perempuan’ selalu tidak dibayar, mulai dari memasak, mencuci, mengurus anak hingga mengurus sampah. Semua itu disebut ‘kerja reproduktif’ atau unpaid care work yang berarti pekerjaan perawatan yang dilakukan dengan penuh kasih sayang, sukarela, tidak diupah, dan minim pengakuan sosial. Lebih parah lagi, jika lingkungan rumah tidak bersih biasanya perempuan yang mengalami stigma ‘warmos’.

Kontrasnya, para laki-laki yang bekerja di sektor publik diupah (paid work). Bahkan, ketika laki-laki terlibat dalam pengelolaan sampah di tingkat inisiatif komunitas, mereka cenderung mendominasi peran manajerial yang mendapat kompensasi lebih baik. Pekerjaan pengelolaan sampah perempuan adalah pekerjaan yang secara ekonomi tidak terlihat.

“Bapak-bapak tu Cuma tau buang sa, yang urus sampah mulai dari pilah, ikat, sampe cuci tampa sampah itu katong samua yang kerja, tapi kalo ada rapat tentang sampah bapak-bapak dong yang pi”

“Bapak-bapak itu hanya tau membuang saja, yang urus sampah mulai dari pilah, ikat, sampai cuci tempat sampah itu kami semua (Perempuan) yang kerja tapi kalau ada rapat tentang sampah bapak-bapak yang pergi.” keluh Mama Nur, ibu rumah tangga di Nusantara.

Kegagalan sistem infrastruktur kolektif untuk sampah justru memperberat beban unpaid care work ini. Ketika tidak ada TPA/TPS, perempuan harus mencari solusi adaptif sendiri—membakar, menimbun, atau membayar orang lain secara pribadi. Beban mental dan fisik ini adalah implikasi langsung dari kegagalan kebijakan publik yang instan dan tidak sensitif gender.

Mengapa sistem ini gagal, dan secara spesifik bagi perempuan? Hal itu dikarenakan oleh Pekerjaan Tidak Diupah (luput dari insentif), Dominasi Keputusan (laki-laki mendominasi peran manajerial dan alokasi anggaran), dan Kebijakan Buta Gender (tidak adanya regulasi eksplisit yang mempertimbangkan keadilan gender).

Solusi: Merancang Pengelolaan Sampah yang Inklusif dan Adil

Untuk mengatasi tantangan struktural berlapis ini – kegagalan infrastruktur dan ketidakadilan gender dalam distribusi beban kerja. Yayasan BINTARI Bersama dengan Yayasan Toma Majo Lease meluncurkan program PLASMA-B atau Pengelolaan Sampah Plastik Berbasis Aksi Kolaboratif dan Inklusif di Kepulauan Banda dan Pulau Saparua, Maluku Tengah.

PLASMA-B tidak hanya memandang sampah sebagai masalah teknis; program ini melihat sampah sebagai cerminan masalah sosial: masalah pengakuan, partisipasi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Prinsip utamanya adalah partisipasi menyeluruh dan pengakuan yang setara. Tujuannya adalah memecah pola lama yang memisahkan peran gender dan meminggirkan kelompok rentan.

“Kalau ada layanan yang jelas, transparan, dan konsisten dalam jangka panjang, saya yakin semua warga akan ikut dan berpartisipasi aktif,” kata Fitrah La Djaharia, Kepala Desa/negeri Administratif Tanah Rata.

Program ini mendorong pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Lingkungan di tingkat desa dengan mandat yang inklusif, memastikan pelibatan semua pihak: Perempuan (sebagai penentu kebijakan), Laki-laki (mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan terstruktur), Lansia, dan Difabel (suara mereka harus diakomodasi sejak tahap perencanaan).

Langkah-Langkah Konkret Menuju Inklusivitas:

- Akses Keputusan Setara: Memberi akses setara dan mewajibkan kuota kepemimpinan bagi perempuan dalam struktur Pokja.

- Desain Infrastruktur Ramah Akses: Mendesain layanan infrastruktur berupa TPS 3R Sederhana (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) yang didesain secara fisik ramah akses, penyesuaian tinggi meja pemilahan, dan pencahayaan yang memadai untuk lansia.

- Fasilitas Pendukung Keselamatan dan Kesehatan Pekerja: Menyediakan tempat kerja yang aman serta perlengkapan yang mendukung keselamatan dan kesehatan kerja.

- Pengakuan dan Insentif: Langkah paling revolusioner adalah mendorong pengakuan dan pemberian insentif (kompensasi kerja atau pemberdayaan usaha) atas pekerjaan pengelolaan sampah yang seringkali dilakukan perempuan secara sukarela di rumah. Hal ini secara langsung mengubah unpaid care work menjadi paid work yang diakui secara formal, insentif ini diperoleh dari retribusi warga, dan subsidi dari dana desa serta terbuka untuk pihak lainnya yang ingin berpartisipasi agar tercipta keberlanjutan ekonomi.

Apa yang Bisa Anda Lakukan?

Isu sampah di Banda lebih dari sekadar tumpukan plastik di mana-mana, ini adalah masalah pengakuan terhadap kontribusi perempuan dan perlunya dialog serta pelibatan kolektif. Ia adalah cerminan dari ketidakadilan yang merayap dari dapur hingga ke lautan.

Program PLASMA-B menawarkan harapan baru dengan membangun narasi bahwa pengelolaan lingkungan harus lahir dari aspirasi masyarakat dan dikelola oleh masyarakat sendiri, dengan menolak pendekatan teknokratis yang mengabaikan kepekaan dan keadilan sosial. Ini adalah sebuah gerakan yang mengatakan “Jika perempuan adalah pengelola kebersihan rumah tangga, maka mereka harus menjadi penentu kebijakan kebersihan lingkungan. Jika penyandang disabilitas dan masyarakat terpinggirkan adalah korban pertama dari polusi dan hambatan akses, maka suara mereka harus menjadi panduan utama dalam pembangunan infrastruktur.”

Banda memiliki potensi untuk menjadi pulau kecil dengan pengelolaan berkelanjutan: sebuah pulau yang tidak hanya indah secara alami dengan pesona vulkanik dan lautnya yang biru tetapi juga mampu mewujudkan solidaritas dan inovasi warga dalam menjaga lingkungan. Melalui PLASMA-B dan kolaborasi dengan berbagai pihak, warga Banda tidak hanya membersihkan plastik; mereka sedang membersihkan struktur sosial yang tidak adil.

Lalu, apa yang bisa kita lakukan?

Tingkat Rumah Tangga:

- Mulai Pemilahan Sampah di Rumah (organik dan anorganik)

- Kurangi penggunaan plastik sekali pakai

- Bergabung dalam Layanan Sampah

Tingkat Komunitas:

- Kampanyekan kebutuhan pengelolaan sampah

- Memberikan masukan dalam perencanaan infrastruktur pengelolaan sampah

Pembuat Kebijakan:

- Memastikan kuota kepemimpinan Perempuan dalam setiap Lembaga pengelolaan lingkungan

- Mengalokasikan anggaran khusus untuk insentif pekerjaan pengelolaan sampah

- Merancang infrastruktur dengan standar aksesibilitas untuk semua orang

Kembali pada tukang ojek di awal cerita. Ia mengatakan Banda seperti hotel bintang lima tanpa toilet. PLASMA-B adalah upaya kolaboratif, inklusif, dan penuh solidaritas untuk membangun toilet yang berkelanjutan itu. Toilet itu bukan sekadar tempat pembuangan; ia adalah sistem yang adil, yang menghargai setiap upaya perempuan, yang mengakomodasi setiap langkah penyandang disabilitas, dan yang memastikan bahwa keindahan Banda yang diidamkan dunia juga dirasakan secara adil oleh setiap warganya.

Mari kita wujudkan Banda yang tidak hanya ‘enak dilihat’ (indah secara alam), tetapi juga ‘nyaman dihuni’ (adil secara sosial). Mari kita sambut Banda Baru.

17 thoughts on “Mengupas Isu Sampah dan Keadilan Gender di Banda”

I simply couldn’t go away your website before suggesting that I really enjoyed the standard information an individual provide on your visitors? Is going to be again ceaselessly to check out new posts

Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this write-up plus the rest of the site is also very good.

I really like your writing style, wonderful info, thank you for posting :D.

I will immediately grab your rss as I can’t find your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Please permit me understand so that I could subscribe. Thanks.

The ordering process was simple and intuitive, which made the whole experience surprisingly pleasant and stress‑free. I found it helpful that the cialis 5mg price cvs details were presented transparently without any confusing extras. Everything arrived on time and matched exactly what I expected, which added to my satisfaction.

Hello there! I just wish to offer you a big thumbs up for your excellent information you have here on this post. I am coming back to your site for more soon.

It’s very trouble-free to find out any matter on web as compared to books, as I found this piece of writing at this web page.

Hi there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to stop hackers?

I visited multiple websites however the audio quality for audio songs current at this web site is truly fabulous.

Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this write-up plus the rest of the site is very good.

Good post however , I was wanting to know if you could write a litte more on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further. Bless you!

I am sure this article has touched all the internet viewers, its really really good piece of writing on building up new webpage.

xfivjjp cialis dose daily benefits lvnnjkt

I like the efforts you have put in this, thank you for all the great blog posts.

What a material of un-ambiguity and preserveness of valuable experience on the topic of unexpected feelings.

I really love your blog.. Very nice colors & theme. Did you develop this site

yourself? Please reply back as I’m wanting to create my very own blog and

would like to find out where you got this from or just

what the theme is named. Kudos!

Link exchange is nothing else but it is just placing the other person’s website link on your page

at appropriate place and other person will also do similar in support of you.